令和6年に学科に合格してその年の製図試験はパスし、今年令和7年に製図試験を始めて受験したわたし。

令和6年度は作図にしろエスキスにしろ完成まで何日かかるんだというレベルで遅かったし、記述も書くことが全く思い浮かばない有様でした。

それから約1年、資格学校に通ってトライアンドエラーを繰り返しながら作図パターンを構築してきて、何とか受験できるレベルにまで到達。

この記事ではそんな自分が今年の試験で使った道具を紹介してみます。

このような道具の紹介はいろいろな人がやっていると思います。

自分もそのような情報を参考にしながら道具を選んで実際に使ってきました。

使い勝手等個人差の大きいところがあるので万人に有効と言うわけにはいきませんが、参考程度に見てもらえると嬉しいです。

※本記事は個人の経験に基づくものです。

一級建築士試験の受験に関する最新・正確な情報については、必ず公式サイトをご確認ください。

→ 公益財団法人 建築技術教育普及センター 公式サイト(外部リンク)

- 自分が実際に使った道具とその正直な感想

- 道具を選ぶ際の具体的な判断基準や着眼点

- 作図スピードを上げるための独自の道具の使い方や工夫

- 一般的に必要とされる道具をあえて使わなかった具体的な理由

私が一級建築士の製図試験で使った道具

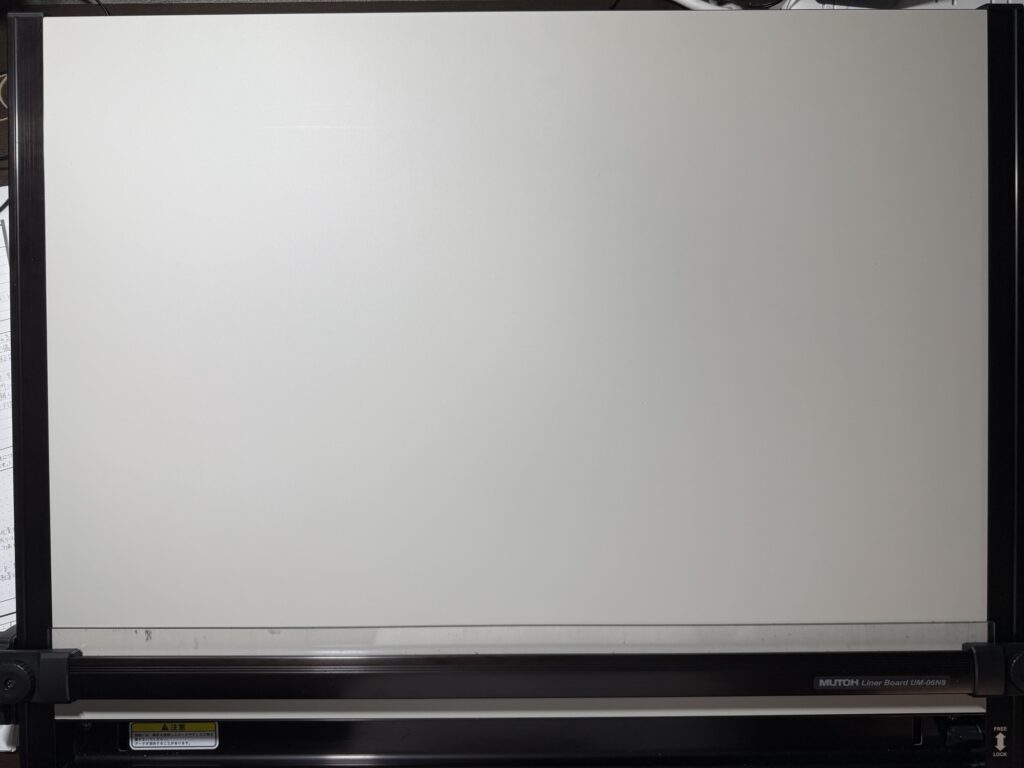

製図板:MUTOH Liner Board UM-06N8

製図板には大きく分けて「ワイヤー式」と「ベルト式」の2つの機構をもつものに分類されるそうです。

価格や重さ、使い勝手などにそれぞれメリット・デメリットがあるようですが、概ねベルト式の方が使っていて安定感があるという評価が多い印象を受けました。

それらの情報を信用して自分もこの製図板を使うことにしたのですが、これまで使ってきて何かストレスを感じるようなことは一度もありませんでした。

平行定規はかなりスムーズに動きますし、一度方眼用紙の線に合わせて平行定規を固定してしまえば、そこからズレることもほぼありません。

平行定規の両側についているモールを緩めると平行定規が微調整できるので、用紙をテープで固定したあとにも平行常備の微調整が可能です。

製図板の選択についてはそれぞれ個々人で決め手になるポイントがあると思うのですが、自分の場合は、重さや価格よりもストレスなく安定して描けるかを最優先としました。

この製図板はどちらかというと高価で重い部類になると思います。

でも、数千円の違いでストレス無いものを選べるのであればそちらを選んだ方が長い目で見るといいと思うし、重さは持ち運ぶ時だけ辛抱すればいいだけと思っています。

結果的に、この製図板を選択して良かったです。

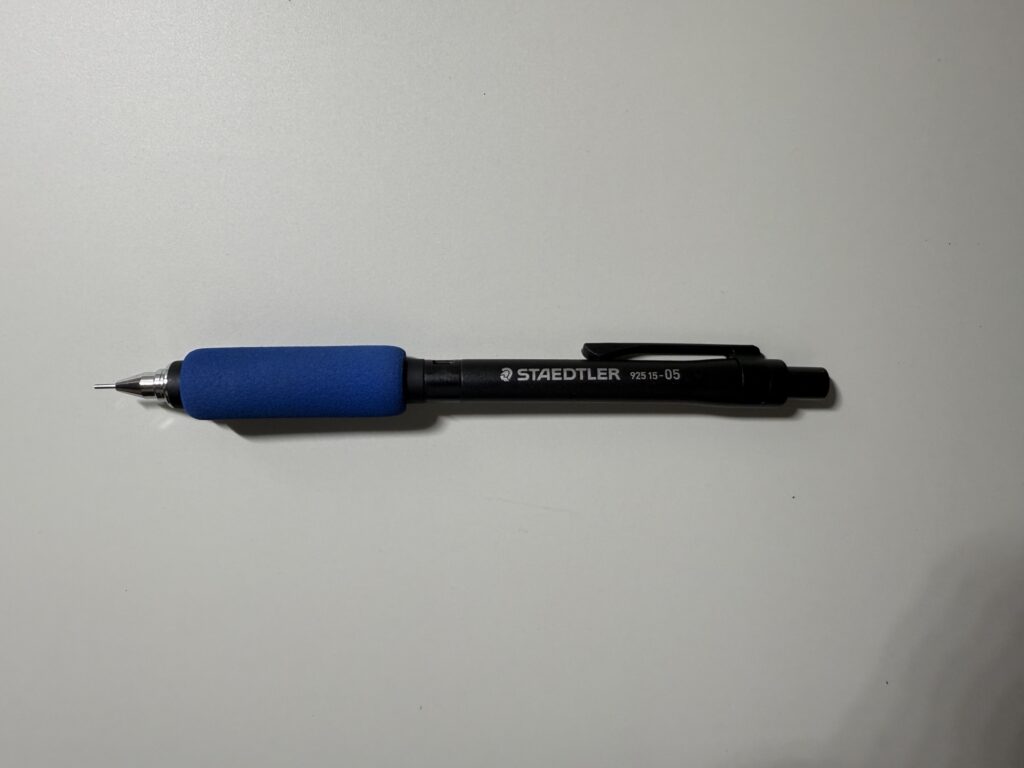

シャーペン:ステッドラー 925-15 0.5mm

シャーペンについては三角定規やスケールとの相性も検討した結果ステッドラーの925-15を使うことにしました。

一番の決め手になったのは軽さです。

あと、極端に重心が先端に寄っていないのも選択の決め手となりました。

このシャーペンの重さは9.2g。

自分が実際に検証してみたシャーペンは10~20gのものが多かったのですが、3時間近く作図をしているとわずか数グラムの違いがボディブローのように手の疲労として表れてくるのです。

kagetora

kagetoraあくまで個人の感想です!

特に重心が極端に先端に寄っているシャーペンを使っていると時間が経つにつれてどんどんシャーペンの重さが増していくような感覚がするのです。

これまた個人の感想です!

そんなわけで、自分が検証した中では一番軽量だったこのステッドラーのシャーペンを使うことにしました。

人によっては逆に軽すぎて物足りないと感じる人もいるかもしれません。

シャーペンについては作図練習を兼ねて通しで使ってみるのが一番です。

シャーペンについては以前書いたこちらの記事にも詳細をまとめているので、こちらも読んでもらえると嬉しいです。

ちなみに、シャーペンの芯はBを使いました。

筆圧が弱い人は2Bでも良いと思いますが、濃くすると図面にメリハリが出る反面、作図中に定規でこすれる等して紙面が黒く汚れやすくなるので注意です。

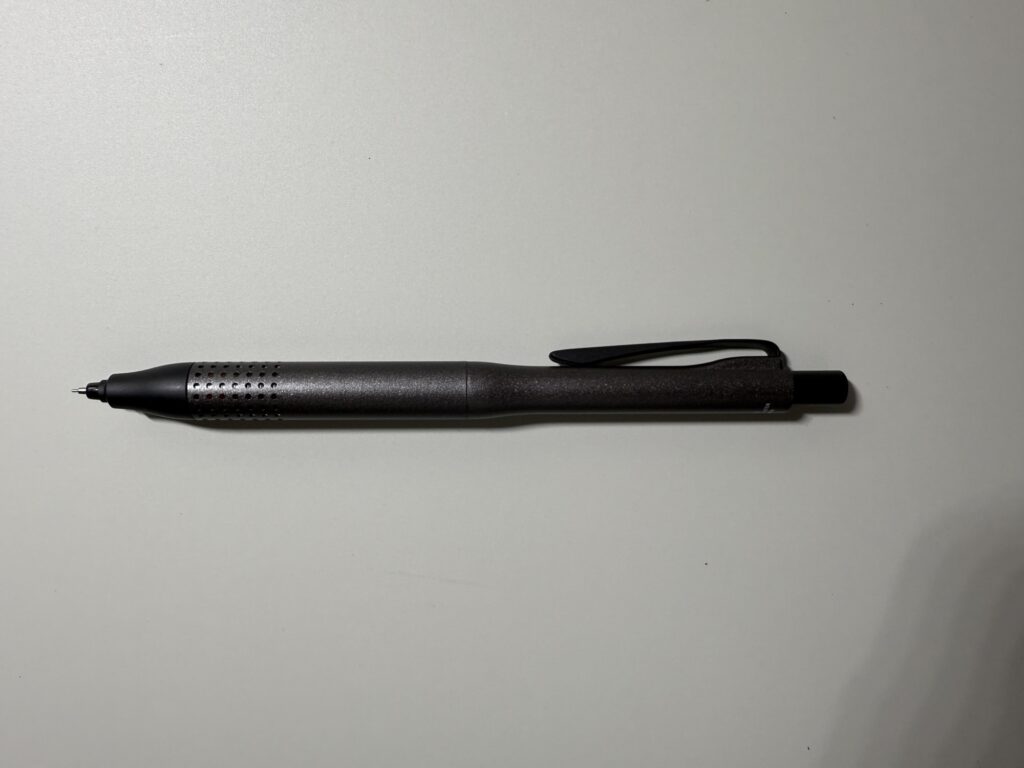

シャーペン:クルトガアドバンス 0.5mm

上記で紹介した記事の中でも書きましたが、このシャーペンは記述専用として使用しました。

ペンをくるくる持ち替えなくても、勝手に芯がくるくる回ってくれるのでいつでも尖った芯面を使うことができるのが選択のポイント。

書き続けるとどんどん文字が太くなっていくのもイヤだったし、作図の時はペンは軽い方がいいのですが、逆に文字を書くときは少しだけ重みがあった方が書きやすいという個人的な嗜好もあったこともこのペンを選んだ理由となります。

試験会場はあまり場所が広くないので使う道具は厳選した方がいいといろいろなところでアドバイスされました。

なので、シャーペンも一本に絞った方がホントはいいのかもしれませんが、個人的にここは譲れませんでしたね。

ちなみに、記述でのシャーペンの芯はHBを使いました。

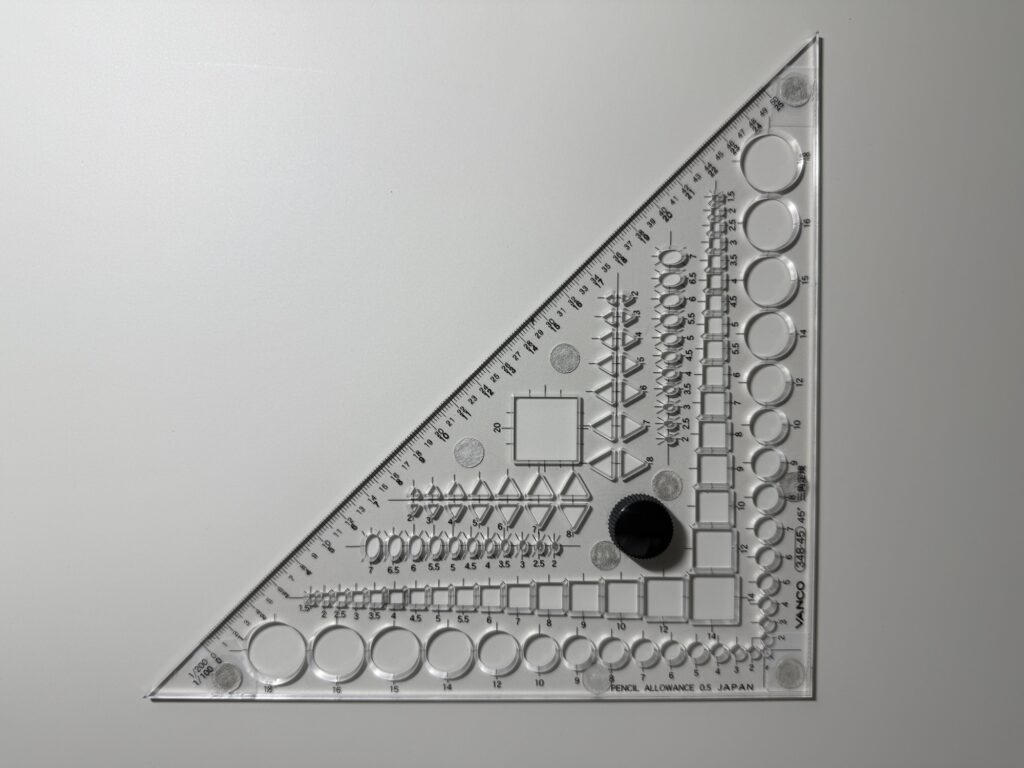

三角定規:バンコ 三角定規45°テンプレートプラス

この三角定規は説明不要でしょう。

製図試験を受ける人ならほとんどの人が持っている、ほとんどの人が使う三角定規。

自分も使いました。

でも、これを使ったのは縦の通り芯を引くときと、縦の寸法線を入れるときだけ。

つまり、この三角定規の最大の特徴であるテンプレートとして使うことはしませんでした。

バンコでなくても普通の三角定規で良かったのですが、普通の三角定規を持っていなくて・・・。

上記で紹介した記事の中でも散々この三角定規とシャーペンの相性を検討してきたにもかかわらず大して使わないという結果になってしまったのですが、一応試験で使ったことに間違いはないので載せておきます。

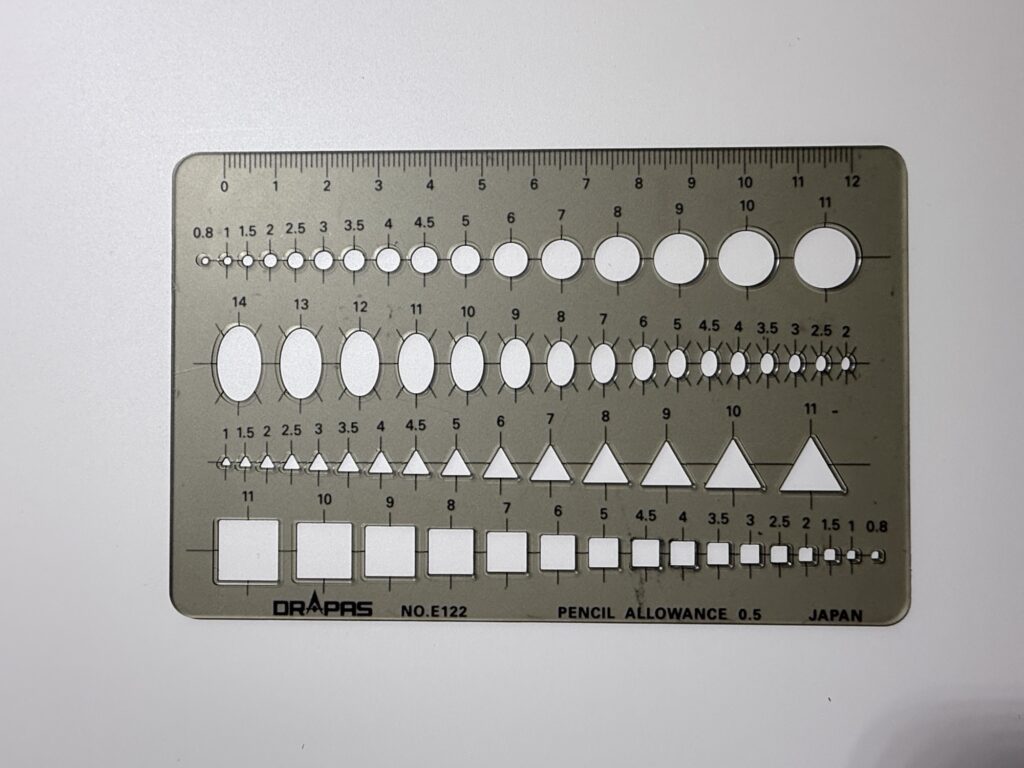

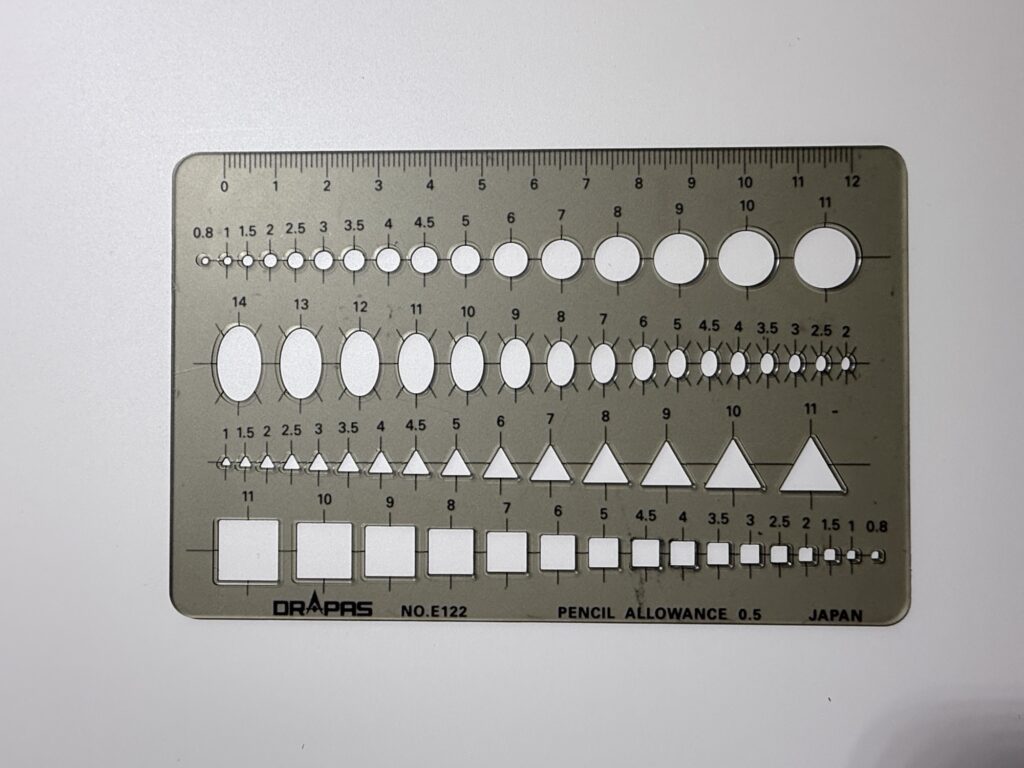

テンプレート:ドラパス テンプレート E122

バンコの三角定規の代わりに使ったテンプレートがこれです。

自分はこのテンプレートを定規としても使って柱と外壁・内壁の仕上げ線を仕上げていきました。

柱は通常、平行定規を固定してテンプレートを横にずらしながら書くのが一般的だと思うのですが、

自分の場合は平行定規を使わず、通り芯にテンプレートを合わせて書いていきました。

このやり方で書いた方が早く書けたというのが最大の理由です。

これも個人差があるので平行定規を使った方が早い人も多いはず。

外壁と内壁については、もともと平行定規とバンコを使って書いていたのですが、どうにも作図スピードが上がらずどうしたものかと考えていたところ、下書きをせず1/400エスキスを見ながらフリーハンドでいきなり仕上げていこうと思い立ちました。

実際にやってみると、確かにスピードは上がったのですが、図面が見るに堪えない仕上がりになってしまったのです。

汚い図面でも合格できると資格学校では言われましたが、さすがにこれじゃいかんだろと思ったときに使ったのがこのテンプレートでした。

何度か練習しているとフリーハンドとあまり変わらない時間で描くことができるようになってきて、図面もピシッとした仕上がりになってきたので、この方法が自分の中で定着していきました。

このテンプレートは自分のなかではシャーペンの次になくてはならない道具だといえます。

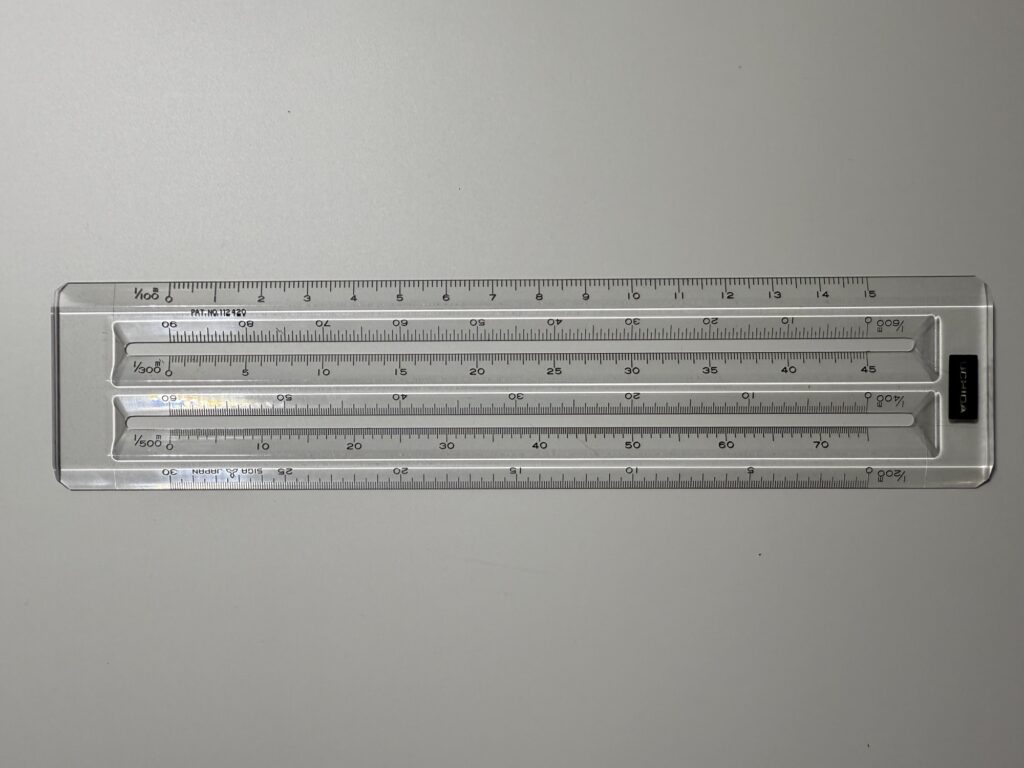

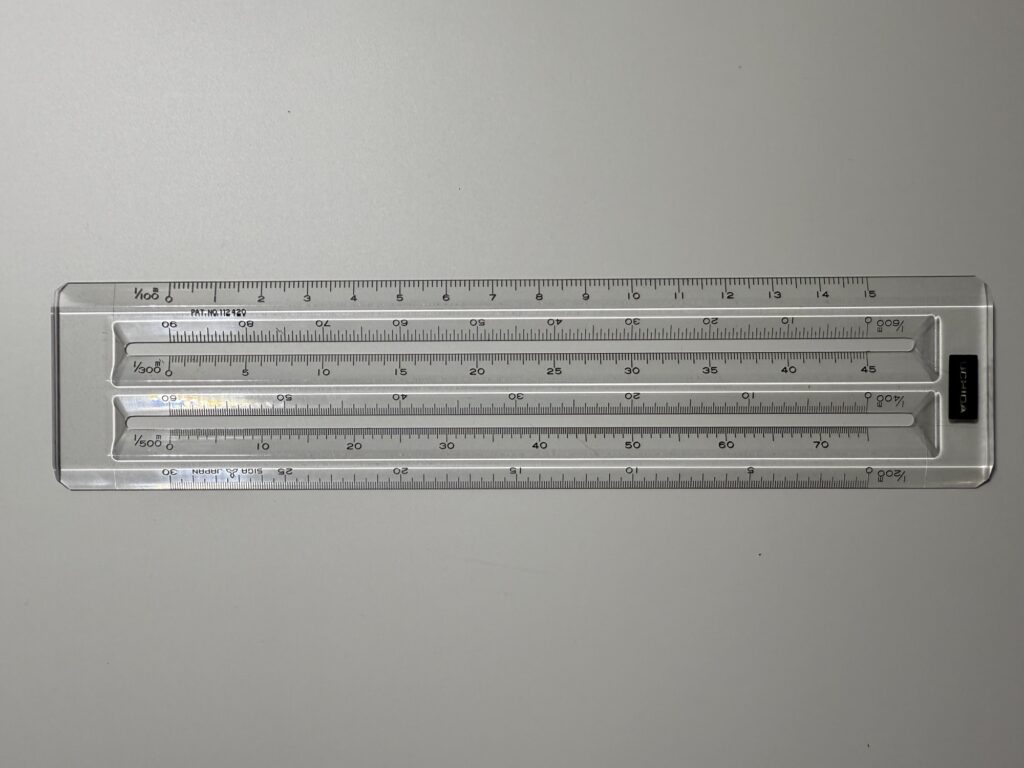

スケール:ウチダ ヘキサスケール 15cm

このスケールは1/400エスキスを描くときと、断面図の高さを取るときに使いました。

普通の三角スケールでも全然問題ないし、むしろ三角定規の方がメモリが見やすくて良いのかもしれません。

初めての製図試験だったのでわからなかったのですが、資格学校の試験でエスキス用紙は緑のラインが入った方眼紙を使っていたので本試験でも同じだと思っていたところ、エスキス用紙が黒いラインの方眼用紙だったんです。

そのエスキス用紙の黒いラインと透明で黒い細かな線の入ったスケールのラインがごっちゃに見えてしまい、見にくいな~と思いながら1/400エスキスをやってました。

これは今後、三角スケールに戻すかもしれません。

用紙仮止めテープ:マスキングテープ 緑

作図用紙を製図板に仮止めするテープとしてマスキングテープを利用しました。

一般的にはドラフティングテープを使うと思うのですが、これを使わなかった理由は後ほど書きます。

ちなみに、このマスキングテープは工事現場で使用されている工事用のマスキングテープです。

文房具屋さんで売っているような文房具としてのマスキングテープではありません。

仕事柄マスキングテープはストックがいくつかあったので黄色、青、緑の3種類で試してみたところ、粘着力的に緑が一番良かった感じがしたので、緑を使い続けています。

剥がすときに他の色だと紙面までもっていかれてしまうことが何度かあったのですが、緑はそんなことが一度もありませんでした。

かといって、接着力が弱すぎることもなく、作図中に用紙がズレることもこれまで起きていません。

個人的には一番おすすめしたい道具かも。

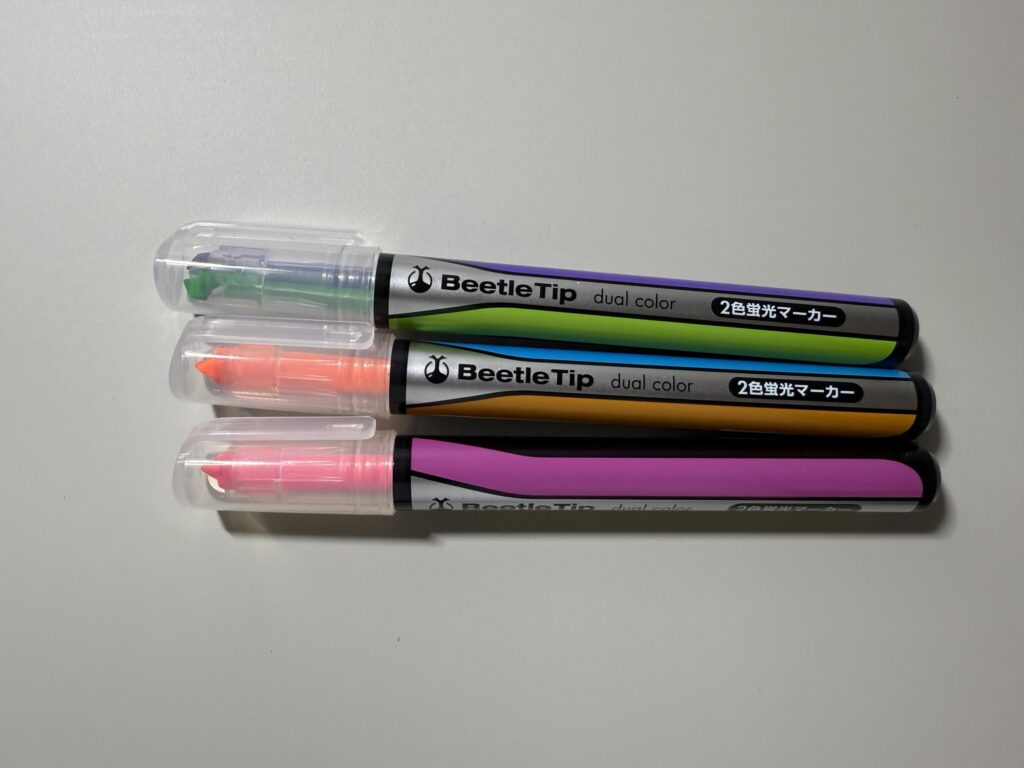

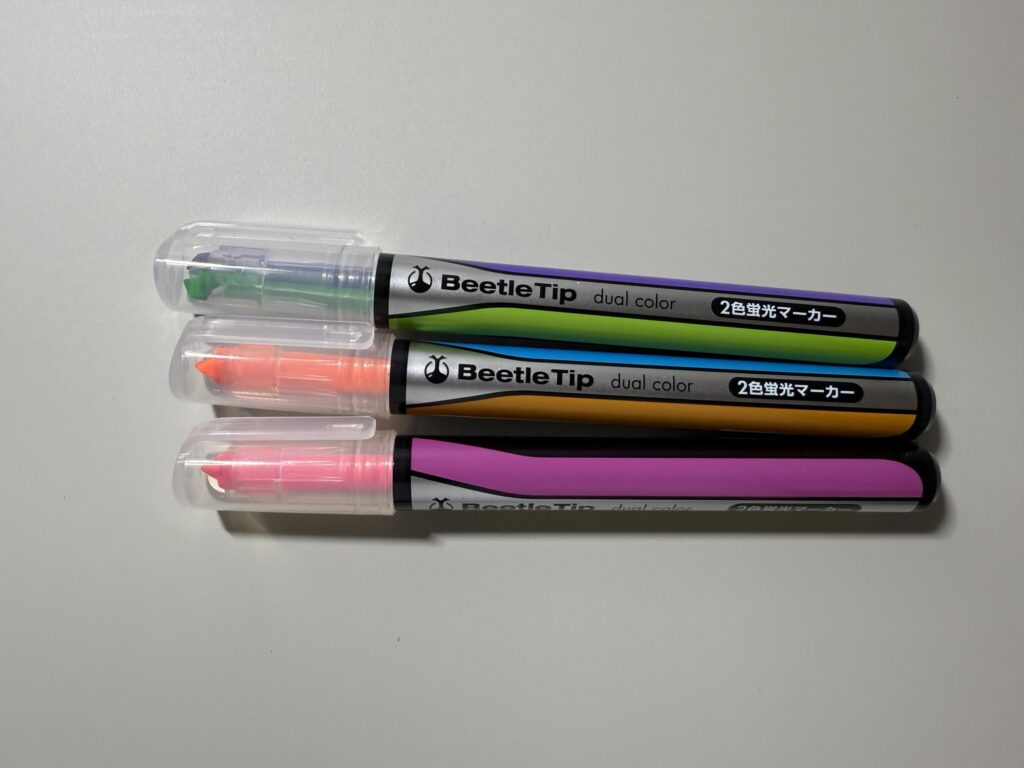

マーカー:KOKUYO Beetle Tip

先ほど少し触れましたが、試験会場があまり広くないので道具は厳選した方がいいというアドバイスに従って選んだマーカーがこれでした。

1本で2色使えるマーカーです。

ただ、これは使い方にクセがあるというか慣れないと使いにくいと思うのでみんなにおすすめできるかどうかと「?」という感じがしています。

なるべく傾けて使わないと2色一緒に線が引けてしまうんですよね。

自分はこれをじっくり使い込んだので逆にこっちの方が便利だと思って使っていますが、一般的にはノック式のラインマーカーの方が使いやすいと感じる人の方が多いかもしれません。

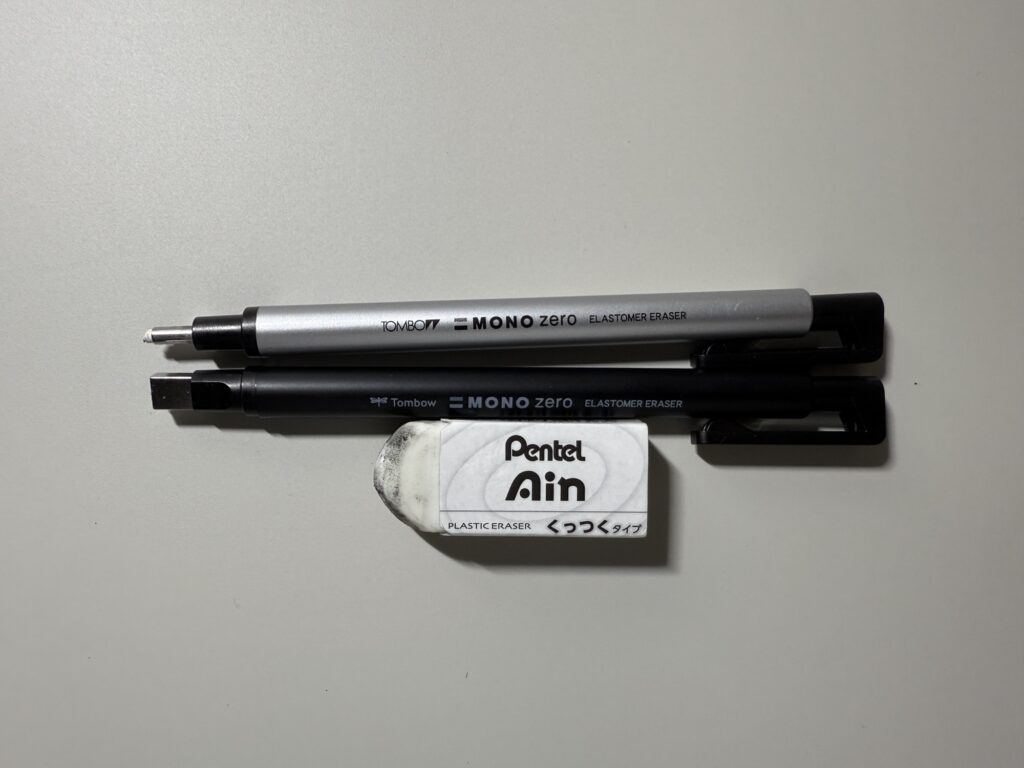

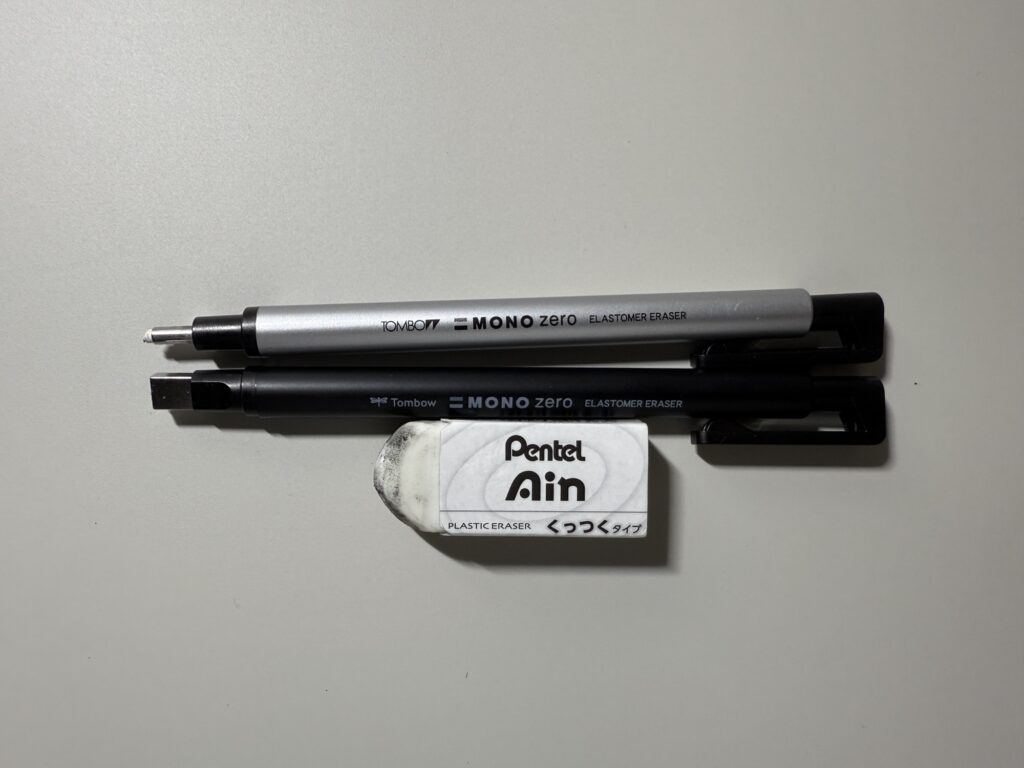

消しゴム:ぺんてるAin くっつくタイプ+TOMBOW mono zero

消しゴムについてはあまりこだわりがなく、家にあったものを使いました。

普通の消しゴムがあれば良いだろうと考えていましたが、作図を進めていると細かい場所を消すということが結構頻繁に出てきて、普通の消しゴムだと必要以上に消えてしまってイラつくことが増えてきたので、ペンタイプの消しゴムも用意した次第です。

ペンタイプの消しゴムは先が丸いものと四角いものと2種類を使っていましたが、自分は丸い方をよく使っていました。

丸いもの方がゴムが柔らかくてあまり力を入れなくても消せるからです。

四角い方はゴムが硬めなのですが、丸いものより消せる範囲が少し広いので、場面によって使い分けはしていました。

丸いのは柔らかすぎて使いにくいと評価している方も多かったのですが、個人的には圧倒的に丸い方が好みなんですよね。

これも個人差があるので実際に使ってみてチェックしてもらった方が良さそうです。

どちらにしても、ペンタイプの消しゴムはあった方が便利ですよ。

一級建築士の製図試験に使う道具でよく紹介されているが使わなかった道具

製図用ブラシ

持ってはいるけど使わなかった道具の代表格がこれでした。

紙面の消しかすとかを払うブラシです。

自分は使わないので試験会場には持って行きませんでしたが、会場を見渡すと結構持っている人が多かったのにビックリしました。

自分は自分の図面を描くのに必死でまわりを気にする余裕がなかったので、ブラシを実際に使っている人を目にすることはありませんでしたが、あれば便利なのかもしれません。

ドラフティングテープ

自分は製図板に作図用紙を仮止めする時にマスキングテープを使ったことは先ほど述べました。

では、なぜドラフティングテープを使わなかったか。

それはテープの厚みと粘着力が原因でした。

ドラフティングテープと緑のマスキングテープを比べてみると、ドラフティングテープの方がテープが少し厚めで粘着力が強いのですよ。

自分の製図板との相性に問題があったのかもしれませんが、その厚みのせいかドラフティングテープが平行定規に引っかかることが頻繁に起こったんです。

引っかかったところから少しずつテープがめくれ始めてテープの接着面が平行定規にくっついてしまうこともありました。

また、描き終わって図面を製図板から外すときに、ほぼ100%の確率で用紙が破れてしまう。

ドラフティングテープを使っている人が大多数なのでおそらく自分の使い方が悪かっただけだとは思うのですが・・・。

このような経緯があって、マスキングテープに落ち着いたという次第です。

もし、自分と同じくドラフティングテープにイラッとした経験をお持ちの方がいれば、マスキングテープを試してみてください。

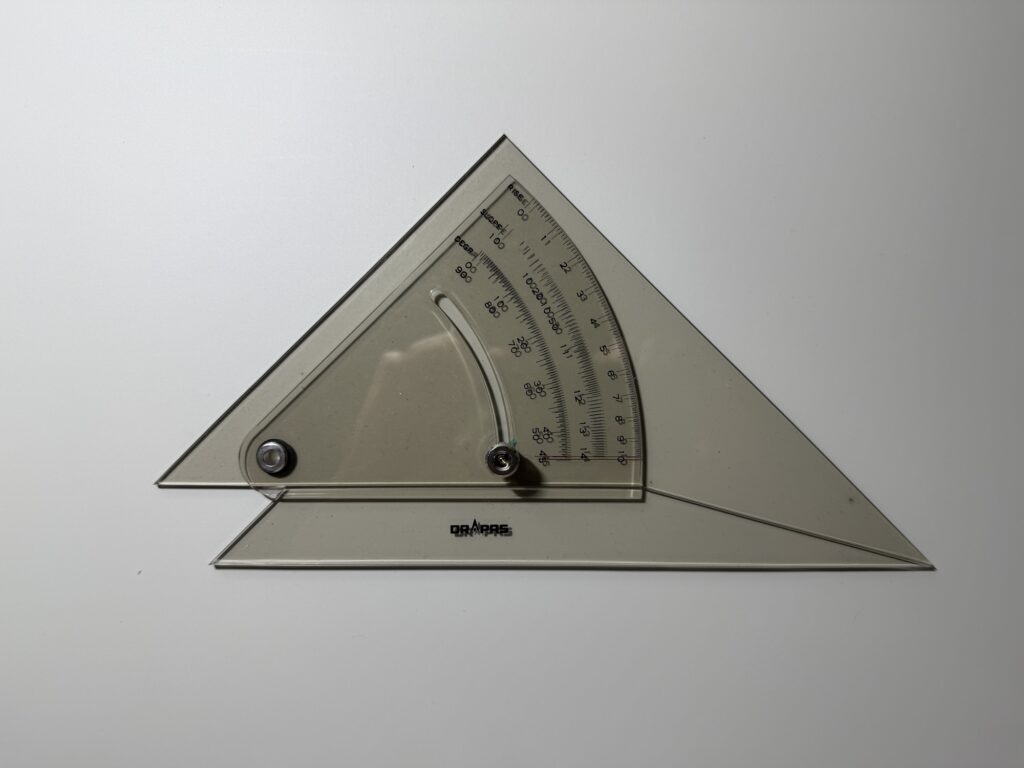

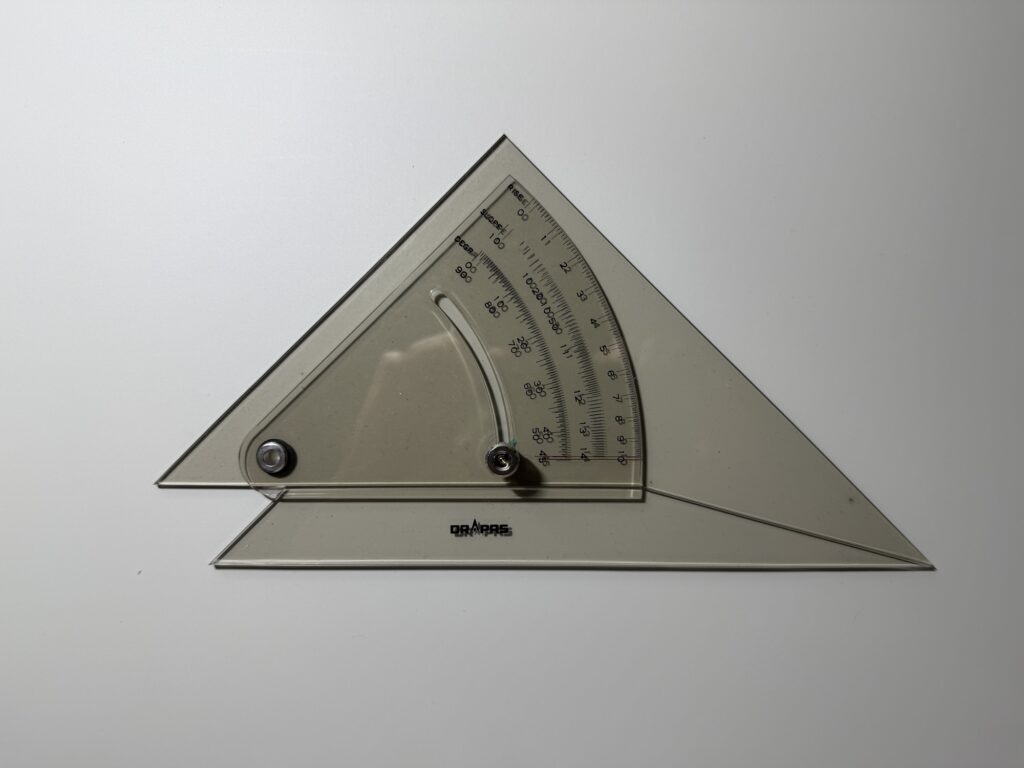

勾配定規

2級建築士の製図試験の場合は勾配屋根を書く機会が多いので必要かもしれませんが、1級建築士試験の場合は勾配屋根の出題がほとんどありません。

もし一級の試験で勾配定規を使うとしても、道路斜線や隣地斜線といった高さを表記する斜線を引くときだけだと思います。

高さの表記する斜線として1:1.25や1:1.5の勾配線を書くわけですが、この程度の斜線であれば勾配定規を使わなくても答案用紙のマス目を使っておおよそ近しい角度の斜線を書くことが可能です。

例えば、1:1.25の斜線であれば、起点となる点から4マス分水平移動し、そこから5マス分垂直移動した点をプロットします。

その点と基点を結べば1:1.25の斜線となります。

わざわざ定規を使って書くのも時間がかかってしまうし、採点官がそこまで厳密に角度をチェックしているとも思えないので個人的にはこれで良しとしています。

大きな三角定規

製図試験の情報を収集しているなかで、作図スピードアップのために通り芯を2面一緒に引くことができる大きさ三角定規を使うと良いですよという情報をチラホラ見ました。

確かにその通りだと思って自分もやろうと思ったのですが、果たしてそれをやったところでどのくらいの時間短縮になるんだろうとふと思いとどまったのです。

道具を持ち替えている時間の方がもしかしたら長いのではとか・・・。

あと、通り芯を書くときだけしか使わないというのも道具としてあまり効率が良くないなという感じがして結局やめました。

試験会場でこのような大きな三角定規を持っている人は自分の周りにはいなかったと記憶していますが、どうしてもやりたいという方はやってみても良いかもしれません。

計算式が見える電卓

これも使っている人が多いかもしれません。

通常の電卓だと入力した数字が間違っていたときに大変なことになってしまいますが、計算式が見える電卓を使えば、計算式の数字が確認できるので間違いが防止できて便利ですよね。

でも、自分にはこの電卓は合いませんでした。

計算式を入力しているよりパパッと打ち込んで計算してしまった方が楽だし早いんですよね。

ただ、入力が間違っているかもしれないので計算は必ず2回やるようにしています。

結果が同じ数字になったらそれを表記する感じです。

これも個人差があるとは思うので実際に使ってみた方が良さそうです。

どちらが良いとか悪いとかではなく、ストレスなく使えるもの、かつ、早く結果が出る方を選択すべきだと思います。

まとめ:一級建築士の製図試験では自分に合う道具を選ぶのが大事

ここまでの内容を箇条書きでまとめます。

- 製図板は価格よりも安定性を重視し、ストレスなく描けるものを選ぶことを重視した。

- 長時間の作図には、疲労を軽減するため軽量で重心バランスの良いシャーペンを使用した。

- 作図用とは別に、文字の太さが均一に保てる記述専用のシャーペンを用意した。

- テンプレート付き三角定規は、縦の通り芯を引く時に使用してテンプレートとしては使わなかった。

- 小さなテンプレートを活用することで作図時間の短縮が実現できた

- エスキス用紙の色によってはスケールの視認性が落ちるため、見やすいものを選ぶべき。

- 作図用紙の固定には、ドラフティングテープの代わりにマスキングテープも使える。

- 限られた試験会場のスペースでは、1本で2色使えるマーカーなど多機能な道具が有効である。

- 細かい修正作業のため、通常の消しゴムに加え、ペンタイプの消しゴムを併用することが望ましい。

- 製図用ブラシは必ずしも必須ではなく、自身の作業スタイルに応じて要否を判断すべきである。

- ドラフティングテープは厚みや粘着力が原因で、平行定規の動きを妨げる場合がある。

- 一級建築士試験において勾配定規の必要性は低く、マス目を利用した作図で代用可能である。

- 大きな三角定規による作図は、道具の持ち替え時間を考慮すると必ずしも効率的とはいえない。

- 電卓は、計算式が見えるタイプより通常の電卓で素早く二度計算する方が有効な場合がある。