試験会場でざっと周りを見回してみると、受験生のほとんどが総合資格学院か建築資料研究社が出版している法令集を使っているようです。

TAC出版の法令集を使っているのはマイナーな部類に入ります。

以前、試験前の法令集チェックの時に、監督官が2冊に分冊されているこの法令集を見て、持ち込み是か非かの判断ができなかったらしく僕の法令集を本部に確認に持っていくということがありました。

少しビックリしましたが、もちろん、試験持ち込みはOKでした。

ここ最近では使っている人も増えてきたように思いますが、まだ大手のオレンジ色や緑色の法令集に比べるとマイナーな感じは拭えません。

しかし、個人的には試験対策用として考えると1番使いやすい法令集だと思っています。

もし何を使おうか悩んでいる人がいたら、もうこれに決めて早速セットアップを始めましょう。

そんなわけで、今回はTAC出版の法令集の特徴に内容を絞ってまとめてみます。

ちなみに、TAC出版の法令集をおすすめしていますが、僕はTAC出版の回し者ではありません。

TAC出版の法令集 良いところ

インデックスを貼る位置が最初から印刷されている

法令集の上部とサイドに法令集を貼る位置が最初から印刷されていているのは意外と便利です。

建築資料研究社の法令集にはその印刷がありません。

ですので、三角定規等を使ってインデックスを貼る位置を線を引いて作ってやらないといけません。

その線の引き方が悪いとインデックスがずれてしまって重なったりしてページの開き勝手が悪くなってしまうことがあったりします。

(一番始めに1級建築士試験を受けた時の経験)

ちなみに、インデックスを貼る位置は総合資格学院の法令集にも最初から印刷されています。

最初からインデックスシールと線引き集が用意されている

独学で勉強している人が総合資格学院や建築資料研究社から出版されている法令集を使う場合、試験用のインデックスシールとどこに線を引くか書いてある線引き資料を出版元にハガキを送って請求しなければなりません。

ハガキを送った資格学校には個人情報が流れることになるので、学校への入学案内等の営業的な連絡が入るようになります。

これが正直、ウザいんですよね。

しかし、TAC出版の法令集は最初から試験用のインデックスシールが付属されています。

また、線引き資料についてもTAC出版のサイトにPDFデータが公開されており、ダウンロードできるようになっています。

ダウンロードの際にメールアドレスや名前などの登録も必要ありません。

ちなみに、平成30年度までは井上書院から出版されている表紙が黄色い法令集にも試験用のインデックスシールと線引き資料のデータが入ったCD-ROMがついて販売されていました。

(平成31年度からはCD-ROMが廃止され、特別サイトからのPDFダウンロードになっている。インデックスは巻頭付録としてついている。)

早く答えを導くために工夫された構成になっている

関連条文に関するメモが最初から印刷されている

これについてはこちらの記事にも詳細を書いたので読んでみてください。

関連条文についてのメモは他のどの法令集よりも充実していると思います。

TAC出版の法令集を使う最大の理由がこれです。

2019年度の試験で、この関連メモが役に立った問題がありますので紹介します。

保有水平耐力計算によって安全が確かめられた建築物に関する

次の記述のうち、建築基準法上、間違っているものはどれか。

ただし、高さが4mまたは延べ面積30㎡を超える建築物とする。1.鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリートの四週圧縮強度は、

2019年度1級建築士試験学科Ⅲ No.12より

1m㎡につき12N(軽量鉄骨を使用する場合は9N)以上と

しなければならない。

2.鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の主筋は

帯筋と緊結しなければならない。

3.鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼もしくは

ステンレス鋼または鋳鉄としなければならない。

4.鉄骨造の建築物において、高力ボルト、ボルトまたはリベットの

相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。

普通はこのようにチェックしていくと思うんです。

1.各選択肢が法の第何条何項の条文なのかを確認

2.保有水平耐力計算により安全を確かめる場合の適用除外規定

(令36条第2項)を見て、該当条文をチェック

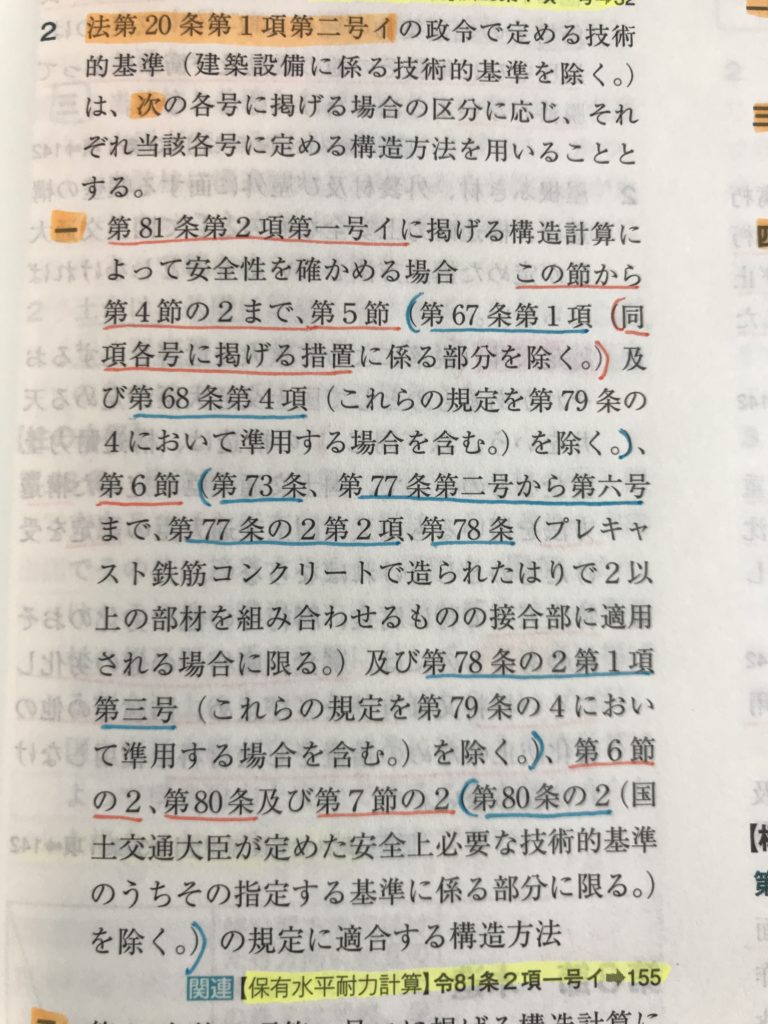

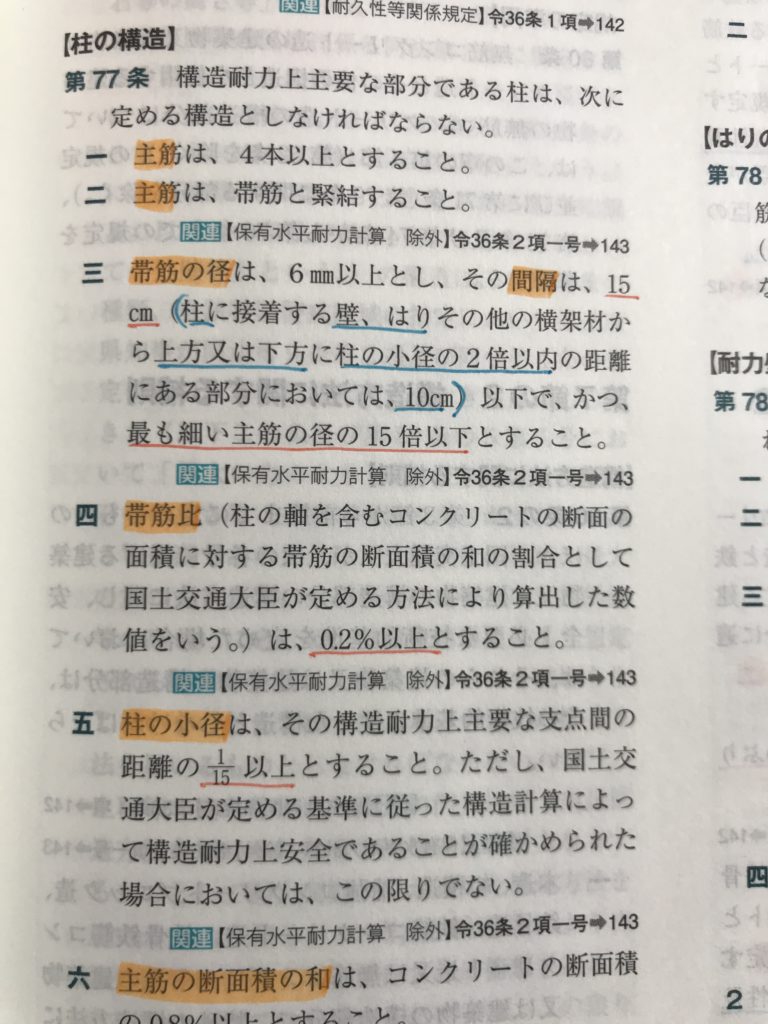

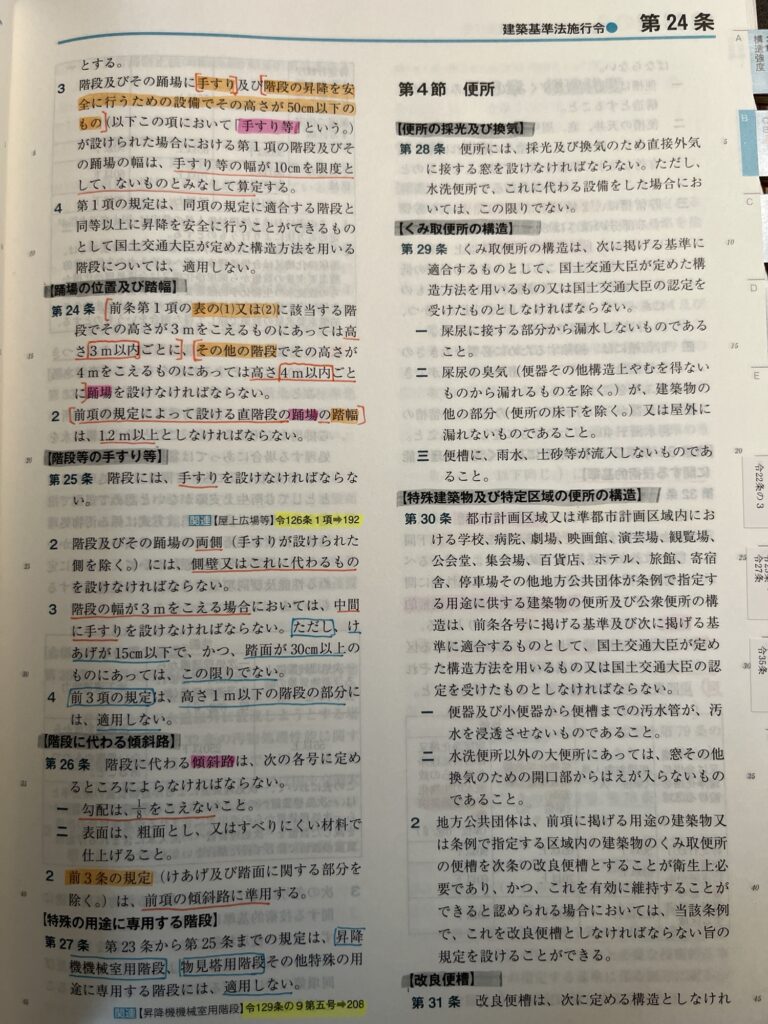

各選択肢の条文が第何条かがわかったら、保有水平耐力計算の適用除外になるもの(上の写真の青い線が引いてあるところ)をチェックしてここに当てはまるものを探します。

ところが、TAC出版の法令集では

1.各選択肢が法の第何条何項の条文なのかを確認

これだけです。

なぜなら、条文を確認すると保有水平耐力計算時に適用除外となることが関連メモとして記載されているからです。

条文を確認すると同時に、保有水平耐力計算時に適用外になることもわかるんです。

この問題の場合、柱の構造について(令77条第1項第2号)を見ると「関連 【保有水平耐力計算 除外】」とメモがあります。

保有水平耐力計算により安全を確かめる時、この項目は除外する、つまり、柱の主筋は帯筋と緊結させる必要がないため、選択肢の2番が誤りとなります。

このようなメモを自分で追記すると試験会場の法令集チェックの時に目をつけられそうですが、この法令集は最初から印刷してくれてあるので、チェックの時にドキドキしなくてもいいので助かります。

他にも、建築審査会の同意が必要となる条文にもこのようなメモが入っています。

このようなに法令集を使う時間を短縮するための工夫がされているのは大変ありがたい。

ちなみに、TAC出版の法令集ほどではないですが、総合資格学院の法令集もこのようなメモがたくさんあるように思いました。

(これは書店での立ち読み程度の印象)

テーマごとにインデックスが色分けされている

この法令集に付属のインデックスは以下のようにテーマごとに色分けされています。

オレンジ → 確認手続き

黄色 → 一般構造

青色 → 構造

赤色 → 耐火

緑色 → 避難

紫色 → 既存不適格

白色 → その他

確認申請に関する問題が出たとしたら、オレンジ色のインデックスがついているところから答えを探します。

このように色分けされていると問題と関係ないところがパッとわかるので便利です。

関連する施行令・施行規則のインデックスが同じ段に配置されている

例えば、確認申請の問題で軽微な変更にあたるものを調べようと思った時に、確認申請のインデックスが貼ってある段と同じ段を見ていくと、軽微な変更のインデックスが配置されています。

用途変更について、類似の用途を調べようとした時も、用途変更のインデックスが貼ってある段を見ていくと同じ段に類似の用途のインデックスが配置されています。

このように関連する事項を調べようと思ったらその事項のインデックスがある同じ段に関連するインデックスがある構成になっていて、あちこち探す必要がないため、答えにたどり着くスピードアップが見込めます。

必要最低限の告示が追加された

これまでTAC出版の法令集には告示の掲載がありませんでしたが、2024年の法令集から必要最低限の告示が掲載されています。

2024年度試験の受験要項のなかにこんな1文がありました。

※「建築法規等」に関する出題に当たっては、告示も含まれます。

これまでの試験でも告示の内容が含まれているのは受験生の中では周知の事実だったと思いますが、2024年度の試験要項で初めて、告示も含まれることを強調するような表現が追加されました。

これに対応して告示対策講座を用意した資格学校があったり、今まで通りの対策で十分と特に何もしなかった資格学校もあったりと、告示の件で少しザワザワしたということがありました。

結果、2024年度試験では告示からの出題があったんです。

よって、今後の試験でも告示からの数題出題されることが予想されます。

じゃあ、告示編の法令集を用意してもっていくかといえば、それは明らかに非効率。

そこでTACの法令集では出題が予想される告示に絞って掲載されています。

2025年度の法令集では2024年度の法令集より掲載される告示の数は増えるとのことでした。

告示から出題があるからと言って、告示にのめり込みすぎるのは効率が悪いので、この法令集に掲載されている告示を理解する程度にとどめておきましょう。

各条文の内容部分にグレーラインが入っている

2025年度の法令集から各条文の内容部分にグレーラインが入りました。

これは学科試験の勉強をしているときにX(旧ツイッター)で知ったのですが、このグレーラインが入るとこの条文はここからここまでと言う区分けが明確になって見やすい感じがしたんです。

これは自分もやってみようとこんな感じで法令集にラインを引いて使っていました。

グレーラインが入ると区切り線が入ったみたいで見やすい感じしませんか?

下にも書いていますが、TACの法令集はただでさえ線引きに使うペンが多い法令集なのにもう一色自ら増やしてしまったので、面倒な線引きにより時間がかかるという結果にはなりましたが、一気に見やすくなったので仕上がりには満足していました。

このグレーラインが、2025年の法令集から最初から入れてくれてあるんです。

これはよい改善点だと思います。

TAC出版の法令集 気になるところ

線引きに使うペンの数が多すぎる

TACの法令集では6本のペンを使って線引きをする方法が紹介されています。

使うペンの数が多くなればそれだけ、線引きの時にペンを持ち替える回数が増え、線引きに時間がかかってしまうことになります。

線を引く際にはペンの使い方等を工夫していかなければならないのですが、個人的にこのようにしてみたらどうだろうという提案を別記事で書いているので、知りたい方はそちらも読んでもらえるとうれしいです。

その記事へのリンクは下記にあります。

まとめ

建築の法令集としては後発になる法令集のためか今まで発売されてきた法令集のいいとこ取りをしたものがTAC出版の法令集だと思います。

まだ学科試験に合格していないので何かをお勧めする立場でないのは重々承知ではあるのですが、この法令集はとても使いやすいです。

法令集の選択に悩むのは時間のロスだと思います。

その時間があるなら線引きの時間に使った方がいいです。

受験経験者は、もうすでに使っている使い慣れたものを選ぶのが一番だと思うし、初めての受験の人は、この法令集を使っておけば間違いないと思います。

法令集はさっさと決めて、すぐに線引きに取りかかりましょう。

にしても、なんでこんなに知名度が低いというか、使っている人が少ないのかが不思議です。

資格学校のTACも建築士受験講座を開講していて、それなりに人も集めていると思うのですが・・・。

まだまだ、総合資格学院や日建学院に通っている人が多数派と言うことですかね。

TAC出版の法令集は、TAC出版の公式オンラインショップだと10%Offで購入することができます。

(無料の会員登録が必要)

こちらもチェックしてみてください。

TAC出版オンライン書籍サイト【CyberBookStore】

法令集の線引きについて思うところを記事にしてみたのでこちらも読んでみて下さい。

TAC法令集推しの記事を見つけたのでリンクを貼っておきます。

自分の知らない関連メモの使い方が紹介されていて大変参考になりました。