1級建築士試験受験対策をしたことがある人なら名前くらいは聞いたことがあるかもしれません。

かなり有名な教材です。

今回はこの教材についてまとめてみます。

- 法規のウラ指導の使い方

- 法規のウラ指導の良いところ

- 法規のウラ指導の気になるところ

法規のウラ指導とは

法規の過去問題が1肢ずつ解説と法令集への線引き部分の指示とともに分野別にまとめて収録されている本です。

それぞれの問題に付いている解説は別の記事で紹介している教材「合格ロケット」のものと同じです。

合格ロケットの解説に線引きする場所の指示がついたような感じ。

合格ロケットについてはこちらにまとめてみたので読んでみてください。

合格ロケットは過去20年分の問題がもれなく収録されていますが、この教材で収録されている問題は同じ内容の問題がかぶらないように選別されています。

また、この本オリジナルのインデックスシールが無料でもらえるサービスがあります。

本書に記載のURLから手続きをすると郵送してくれます。

法規のウラ指導の使い方

問題を解きながら法令集に線引きする

法令集に線を引く場合、まず、法令集の線引き集を見ながらひたすら線を引く作業をして、線を全て引き終わってから問題を解き始めると思います。

でも、このひたすら線を引き作業をしている時間って結構無駄じゃないですか。

ただ線を引いているだけで、何も知識が入ってこない。

この線引きの時間が、勉強ではなく単純作業の時間になってしまっているのがもったいない。

ですが、この本は違います。

問題を解いて理解する、そして、該当する法令をチェックしながら一緒に線を引いていく。

法令集への線引きと問題演習を同時にやってしまうというのがこの本の最大の特長です。

こうすることで、単純作業の時間を意味のある有益な時間とすることができます。

問題解説集としても使える

法令集はほかの線引き見本で終わってしまった人も、法規の問題演習をするのに使えます。

下記でも書きましたが、この本は問題に対する解説がとても詳しく記載されています。

問題のボリューム的にも本試験に合格するための知識は十分に身につく内容となっているので問題解説集としても十分に活躍してくれる書籍となっています。

法規のウラ指導を使ってみて良かったところ

解答解説が詳しい

本書の内容は合格ロケットに収録されているものと同じなので、合格ロケット同様、解説は詳しく書かれています。

特に、建ぺい率、容積率、建物高さ等の計算が絡む問題についてはかなりのページ数をさいて解き方の過程が解説されています。

法規への対策はこの本だけで十分

実際に書籍を見てもらうとわかりますが、相当分厚い本です。

分厚いだけに収録されている問題数もかなりの量があります。

法令集への線引きを完璧にこなすためには全てのページを読み込まなければいけないので、なかなか大変ですが、これ一冊こなすこと事で法規分野について合格するための学力は十分身につけることが可能です。

法規のウラ指導を使ってみて気になったところ

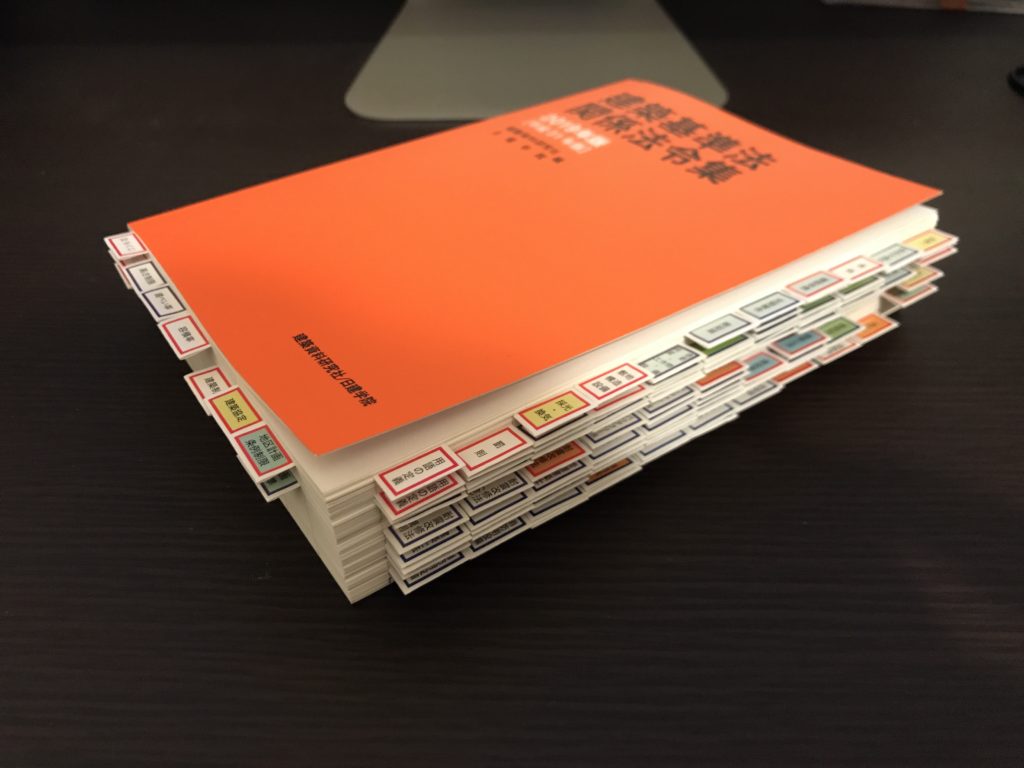

インデックスが使いづらい

無料でもらっておいて文句かよと言われるのを覚悟して、インデックスが使いづらいなと思う点が2つあります。

まず、1つ目。きれいに半分に折りにくいこと。

他の法令集のインデックスは真ん中の折る場所にミシン目が入っていて、そこで折れてくれるのできれいに半分になるのですが、このインデックスはそのミシン目がないので折るのに少し気を遣うんです。

少しずれたからと言って大した影響はないのですが、少し気になってしまいます。

できれば、真ん中の折るところにミシン目を入れていただきたい。

つづいて、2つ目。3方にインデックスを貼る仕様。

インデックスを貼る位置は本の中に指示があります。

この本の場合は本の側面だけでなく、本の上部と下部にもインデックスを貼る構成になっています。

本の3方にインデックスを貼る格好になるので、法令集のページがめくりにくくなってしまいます。

(あくまでも個人の感想です)

実際に、建築資料研究社の法令集(オレンジ本)のB5版にこのインデックスを貼るとこのような格好になります。

B5サイズの法令集だとインデックスの貼るスペースに余裕がほとんどなく、きつきつな感じになります。

気をつけて貼らないとページをめくるときに他のインデックスに引っかかってページがめくりにくくなります。

この本のインデックスシールを使うならA4サイズの法令集を使った方がいいかもしれません。

問題を解きながらの線引きは辛かった(個人的感想)

問題を解きながらの線引きは良かったことなんじゃないのかと突っ込まれると思いますが、実際にこれをやってみると、ものすごく時間がかかるんです。

問題を読む→解説を読む→法令集に線を引く

この工程を選択肢1肢ごと延々と続けるわけですが、なかなか前に進んでいる感じがしません。

2時間経ってるのにまだ10問しかできてないってこともあったりして、まだこれだけしか進んでないのかと思うこともしばしば。

線引きについては、また改めて記事を書こうと思っていますが、線引きの段階で挫折してしまう人もいるんじゃないかと多いのではと勝手に想像しています。

この書籍を使う場合は短期間で終わらせようとするのではなく、時間的にある程度余裕を持ったスケジュールを組んだ方が良いと思います。

まとめ:法規のウラ指導は使い方を選んで使う教材

今回の記事は内容が矛盾するような感じになってしまいましたが、教材の内容自体は人気が出るだけあり、とてもわかりやすくて良い教材だと思いました。

この本のコンセプト通りに問題を解きながら法令集への線引きを行うことはなかなか時間と忍耐のいる勉強になると思いますが、時間を無駄にしないという意味ではこの方法がベストなはずです。

時間と忍耐が必要だということをわかった上で使用されることをおすすめします。

また、この本は問題解説集としても十分使うことが可能です。

法令集のセットアップは他の見本帳を使っておこない、問題集として本書を使うという使い方もできます。

もし、問題を解きながら線引きを行うことが苦しくなってきたら、まず法令集の線引きだけを行ってそのあと本書で問題を解くというやり方に方向転換しましょう。

本書の内容は合格ロケットに収録されている解説とほぼ同じものなので、合格ロケットのユーザーで、かつ、線引き集を別に使う人は特別購入する必要はなさそうです。

それ以外の人は、読んでみる価値のある本だと思います。

(追記:2023年12月26日)

2023年12月14日に2024年度版が発売されました。これから購入するなら最新版をおすすめします。